第七室

大概對黃妍來說,「唱作歌手」一詞裏的「作」有雙重意義,既指作曲,又指寫作。少時以閱讀為樂,出身後從事撰稿工作,她的語感似乎特別敏銳;初探結他技藝,繼而街頭演唱,作曲又漸漸成為她另一枝筆。作曲與寫作兩道交纏的繩索,牽引她構思自己說故事的美學。

不知從何時起,實體專輯內附歌詞本和相冊,變成不假思索的套餐設定。黃妍的專輯呢?有點不同。三年多前推出的《黃妍說》,收錄她親撰的十二篇散文和原創故事,連同歌曲文案,數千字洋洋灑灑;去年《九道痕跡》企劃,她又交出私密日記,跟自己的音樂創作平行發展,抒述她在十一個日子的臆想。這些原創文字佔據的頁面,比歌詞本和圖冊加起來還要多。籌備中的第三張專輯,仍會作雙綫發展嗎?「當然會啊。」那些文字不是片言隻語,不會是偶一為之。

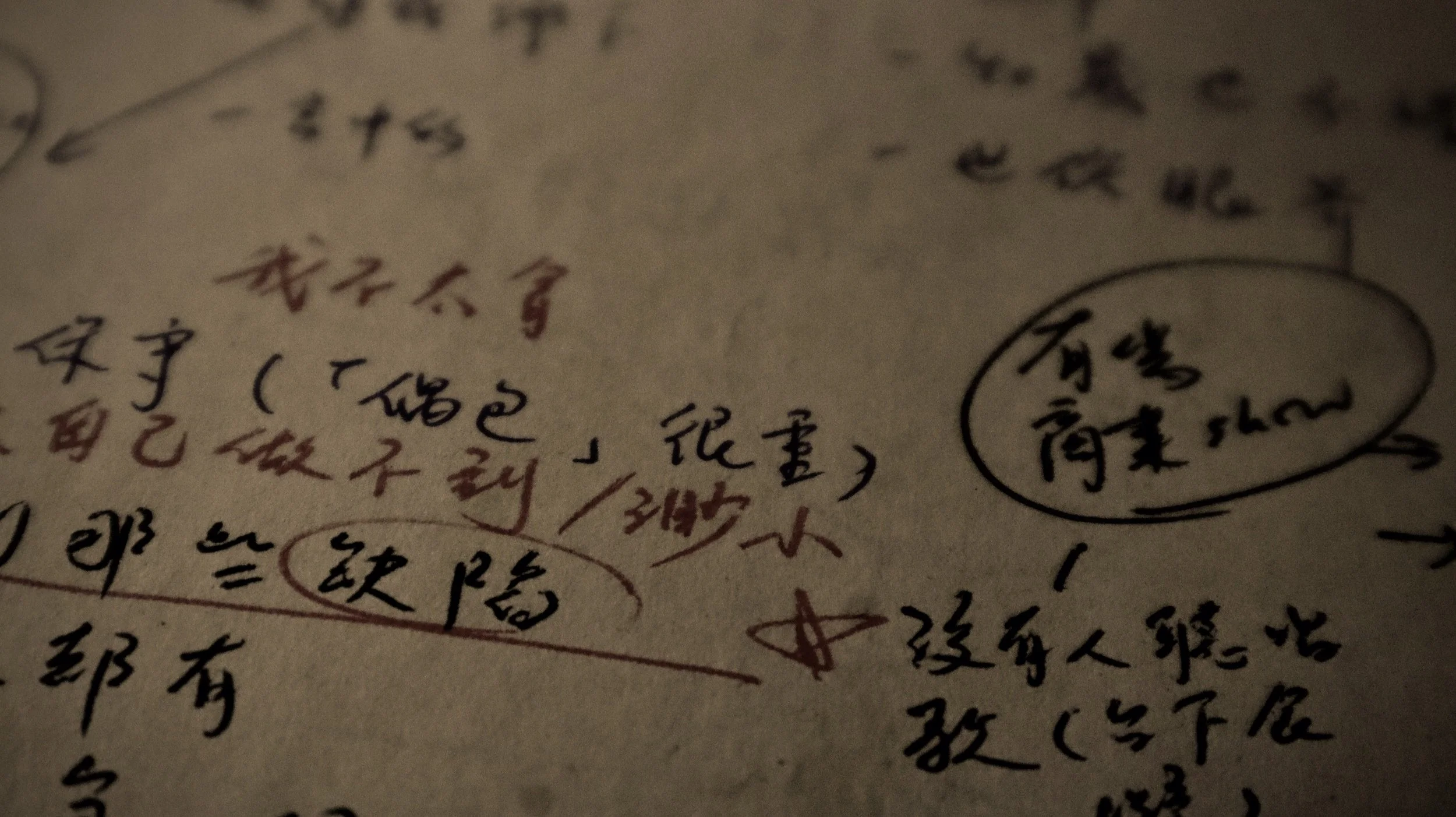

黃妍這樣形容音樂與文字對她的存在:「就像吃豬腸粉不能少了甜醬和麻醬般,加了辣醬便會變成另一回事。腸粉固然可以祗配豉油,甜麻醬亦可二選一,但兩樣都有的話,品嘗到的是風味。」她出品獨有的風味,本來就是她的個人口味。每當她想記下情緒和畫面,都會馬上開啟電話錄音功能,然後一邊掃和弦一邊哼旋律,或者在隨身攜帶的小本子速寫文字,回家再抄進日記本。她口中的這些儀式,根本自然得像條件反射,沒有混醬的腸粉,她反而不慣。

所以當我們翻開她兩張實體專輯,不難發現豐沛的文字段落,散見於十數首音樂作品之間。下意識認為這些文字是歌曲的從屬,祗是聆聽之上的附加體驗,但細品下便會了解兩者是各自運轉的世界,只有偶發相通的蟲洞口,有時是似曾相識的事發場景,有時是類近的角色心理。不論她以螞蟻、小狗、綿羊和小鹿的視角窺探世界,抑或對盆栽和玩具熊發表連場獨白,她的出品始終有怪奇的可愛,就算有時談及較沉重的人生議題,你仍會覺得這個人很有童心。

《黃妍說》專輯裝訂成一部硬面精裝小說,即使內頁咖啡香的三個月賞味期限已過,字裏行間仍殘留很濃烈的童話氣息。此刻我們翻讀當年的文字,她這樣說起傾巢而出的寓言角色:「其實我有時很怕別人了解自己在想甚麼,因為這件事很赤裸,而原創故事和旋律都有個好處,我可以將情緒隱藏在寓言和意象裏,不用寫太白,大家接收到多少便是多少。」民謠結他主導整張專輯的簡約配器,突顯了人聲演繹的輕聲細語,縱然歌詞提及過慨歎和離愁,全碟輕盈清新的步調,便跟那些寓言和意象一樣,成了這個樂天女孩的保護罩。

陽光燦爛的氛圍,裹住了內在的軟肋。這確然是事後孔明的想法,因為一切要到出道兩年後推出的《九道痕跡》,黃妍才卸下那些寓言,讓讀者看到較多白描直述,讓聽眾聽到聲線中的情緒變換,嘗試爬疏她曾經的陰影和創疤。九首歌曲的殘響效果和豐沛和音,儼如撐起九個偌大的私人房間,而那塊保護罩徐徐落下,讓聽眾通行無阻,傾聽歌者在每個房間留下還在迴盪彈動的聲波。文字也跟隨音樂作品的步伐,告別上章童話,跳躍至最私密最沉重的日記體,一切都更直白赤裸了。這個異變來得意想不到,來得異常坦蕩。

黃妍以作曲和寫作自我療癒,祗是這趟漫長手術有不同階段,前期有較多內心掙扎,後期則有公眾進場觀摩。初時以為對她來說最困難的,是決定將私人事坦露公開那一關,但實則不然。向內直面該死的缺憾和軟肋,重溫不願掀起的陳年風雨,委實比對外投射開誠佈公更難。試想我們成長以來皮膚底下究竟埋藏了多少碰也不想碰的瘡疤?「平日不敢觸碰的瘡疤,很多時候都可以在歌曲觸碰到,所以現在我希望每造一首歌,都跟團隊自揭瘡疤。」

創作團隊陪着我回望過去,發現成長沿途有很多小洞,都在影響今天的我。成長期間我可能試圖用布蓋着那些小洞,但其實它們一直都在。所以他們也着我不斷填補這些小洞,弄得遍體鱗傷也要填補,希望最終將之填平,在上面坦然走過。當然在這個過程中,我領悟到不一定要急於立即填補,因為我可能還未遇上最好的時機,最好的時機通常都突如其來。

“

”

創作是創作者向內考掘後的轉化,這位唱作人藉作曲和寫作理順內在每一塊過去的「我」,是一種幸福。而每個人都有不足為外人道的挫敗、創傷、缺憾,祗有在真正獨處的時候,這些討厭的部分才會浮上水面。一件往事談得上是事過境遷,或許也祗是表面縫合,瘀青下面的血肉有多模糊,費盡唇舌給別人形容解說,都不及自己感覺切膚直接,因此這些瘡疤,往往都要靠自己排毒。

「原來被遺忘是這麼痛的,外婆卻獨自默默地承受著這份痛。」2020 年 9 月 26 日,黃妍在日記中直白抒述,跟《九道痕跡》專輯內的〈無聲浪〉遙相呼應。她成長以來的其中一處軟肋,是她親愛的外婆。黃妍見證外婆罹患腦退化症,繼而目睹婆孫倆記憶的消亡,她坦言這件事直戳自己的死穴:「我一直以為自己 OK,但原來不 OK,我很怕看見身邊人和事消逝,甚至連不熟稔的人也是。那些經歷會產生很大的陰影,但原來太小心翼翼去避開軟肋,會令人很累,所以我慢慢接受了自己害怕,現在會更大膽踏進這些小洞,大不了腳步不穩,但我不會一跌不起。」

黃妍承認自己軟弱而渺小,然後雲淡風輕地揭露了更多缺憾和軟肋,例如朋友離逝,又例如社交障礙。說到這裏我們大約談了一小時,我開始明白創作之於黃妍是怎樣的能力。修辭立其誠,當作曲和寫作都需要創作人誠實,挖內在瘡疤便成了這位唱作人的日常練習,似乎最終不用急着真正療癒,因為當她練出一身好武功,曾經的瘡疤都不過是痕跡。

黃妍從沒說自己的經歷有多特別,那些可能同是很多人的經歷,祗是她在創作音樂和文字期間得到自我和解的機會,而碰巧這些創作模式的終端,都有對外公開的產物而已。黃妍的創作都是自私的,她的文字如同聲線演繹一樣,彷彿總是對自身發出的輕聲細語,而非對外幅射的吶喊。正正因為她對自己講故事,自私的作品庫都有種純粹,沒有負載要感動誰要說服誰要啟發誰的野心,就像吃豬腸粉愛加甜醬和麻醬,也祗是討好自己味蕾的選擇。

她說故事的美學,是一套平淡的自我觀察學;不過作為聽眾的我,在汽車上聽到電台播起她的歌曲,也會因為記憶的粘連,霎時聯想起演繹那首作品的她,曾經跟她筆下某篇散文的主人翁眉來眼去。這款嵌偶成雙的說故事方式,反倒比故事情節更為深刻,更大力刻劃聽黃妍的人的口味偏好。日後若然她的音樂專輯缺少文字,便似一攤豉油上的豬腸粉,總是缺了些佐料。不過,如果現在吃豬腸粉的人是你,究竟你又會加甚麼佐料? ◉